Lo peor de todo era el transporte… El tiempo que pasaba entre la llegada de uno u otro tren podía soportarse con cierta decencia en Terezín antes de que el gueto quedara superpoblado a medida que se iba aplicando la solución final. Pero cuando llegaba el transporte caía de golpe la angustia. Aquellos trenes terminaban con la tregua de cada espera fundamentada, con una más que razonable terquedad, en la necesaria evasión de la supervivencia. Cuando crujían las ruedas sobre los raíles y se perdían en mitad de la niebla matinal de Bohemia, rumbo a Auschwitz, a Treblinka o Mauthausen, las familias quedaban rotas, las vidas cobraban el valor de una sentencia de muerte, a todos les invadía una sensación de despedida definitiva y el tiempo, la vida, se diluía sin remisión en un inquietante chasquido metálico y un crujir de maderas de vagón llenas de futuros cadáveres. Quienes entraban en aquellos vehículos dejaban atrás un paréntesis de espejismos dedicado por parte de los nazis a dar buena imagen ante las inspecciones de la Cruz Roja Internacional. El gueto de Terezín, a unos 50 kilómetros de Praga, ofrecía escenas cotidianas de supervivencia poco traumática para los estándares del Holocausto. A pesar de que allí, de los 144.000 judíos que pasaron por sus contornos, perecieron 35.000 –“sin cámaras de gas ni asesinatos en masa, solo por razones de enfermedad, insalubridad y hacinamiento”, según relata Vojtech Blodig, vicedirector del Terezin Memorial–, los chavales jugaban con normalidad en aquel pueblo fortificado entre 1780 y 1790 por los efectivos del Imperio Austrohúngaro para defenderse de las probables invasiones. “Para un niño era un sueño, no había escuela, ni deberes, pasabas hambre, cierto, pero no como en otros campos, nos daban carne una vez por semana”, cuenta hoy el escritor, también superviviente en Terezín, Ivan Klima, autor de El espíritu de Praga (El Acantilado). “Ahora sí, sabías que al entrar en aquellos trenes no volverías jamás”. Entre las anchas avenidas, los restos de talleres y los patios conservados hoy, resulta fácil imaginar a los viejos fumando para combatir el frío del destino. También a las mujeres con sus labores y a los artistas mientras entretenían con conciertos y obras de teatro aquella espera contemplada con sorna por los oficiales alemanes, plenamente conscientes del final que tenían reservado para todos aquellos judíos a algunos kilómetros al norte.

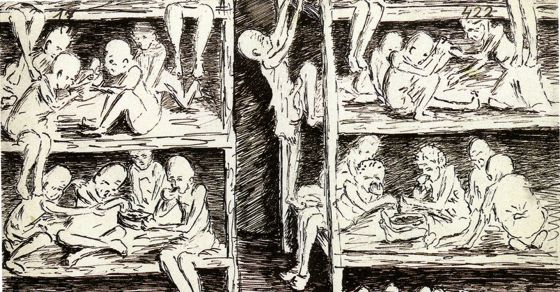

Terezín ha pasado a la historia por ser el campo de los artistas. Su museo muestra el paso de varias leyendas checas y eslovacas por sus barracones. No solo en la Segunda Guerra, también allí fue recluido Gavrilo Princip, autor del asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo, un acto que provocó, por ejemplo, la guerra de 1914. En los habitáculos del gueto, un tanto alejado del campo para prisioneros comunes en cuya entrada luce hoy una enorme estrella de David junto a varias tumbas, quedan reproducidos los espacios acotados y también los escenarios improvisados para las representaciones. Allí fue a parar la joven Helga Weissová, que hoy, en la misma casa de Praga de donde salió rumbo al incierto impasse de Terezín, recuerda las vivencias y las imágenes plasmadas en cuadros y dibujos que fueron perfilando su vocación de artista hasta el presente. Helga fue una niña feliz antes de la ocupación, según relata en suDiario, publicado por la editorial Sexto Piso. Vivía su preadolescencia de lógicas preocupaciones arropada en una familia sin agobios con padre empleado en un banco estatal y madre modista. Hoy nos invita a escuchar su historia sentados en el salón de su casa. Destila un humor envidiable y sus dotes de negociante para vendernos el libro con sus dibujos reproducidos. Los originales no los quiere mostrar… “Necesitan su oscuridad. Los tengo escondidos”, se excusa. “Nos dejaron llevar 50 kilos de equipaje”, cuenta la superviviente. Allí debía entrar todo: “ropa de abrigo para el invierno, comida, hornillos, velas y, en mi caso, unas acuarelas o crayones con los que pintar y dos muñecas”. Más o menos, así son los objetos que muestran sus dibujos. En ellos, las mantas desbordan las ventanas, los calcetines cuelgan de unos finísimos hilos en el interior, los atriles se hacen hueco entre cada bulto, los camastros parecen despedir un hedor aterrado ante el sueño imposible de conciliar, el gesto sonriente de los niños se va tornando en gélido desamparo y los colores templados dan paso sucesivamente al dramatismo de las sombras.

Son trazos proverbiales, de gran valor documental. Cuando Helga llegó a Terezín con su familia, no había plazo ni fecha de regreso. La vida cambió radicalmente. Lo que para el pequeño Klima, hoy escritor reconocido en todo el mundo, suponía cierta liberación, para la joven pintora resultaba preocupante. “Los niños por encima de 13 años debían trabajar en el campo, plantar patatas, verduras. Prohibieron la educación, no había clases, si querías aprender algo, dependías de que algún adulto te explicara matemáticas, geografía, inglés…”. La falta de disciplina escolar para los niños contrastaba con la promoción de actividades culturales. Para los nazis, lo último rentaba más en términos de propaganda. Se mostraban obsesionados en el cinismo de querer esconder sus verdaderas intenciones y de paso aparentar que tampoco era para tanto… De allí han salido novelas, obras de teatro, composiciones musicales como la ópera Brundibar, de Hans Krása, quien, aunque la concibió antes de entrar en el gueto, la reconstruyó en Terezín para ser representada allí con los niños del campo. “Fue muy importante, porque participar en aquellas iniciativas conservaba en nosotros la conciencia de que éramos seres humanos”. Terezín fue un lugar en el que tanto ella como sus compañeros de penurias comprendieron en una dimensión única el significado de la amistad. “Quienes hemos sobrevivido de allí, permanecimos siempre en contacto”. Ahora todo es más fácil con Internet. Pero esa necesidad de apego permanente comenzó muy pronto entre ellos. Empezaron con cartas, ansiosamente, después de haber sufrido restricciones en el envío o descubrir más tarde métodos truculentos. “En muchos casos, los soldados obligaban a los prisioneros a poner fechas posteriores en sus misivas, de forma que cuando las recibían sus familiares ya estaban muertos”. El día en que llegó su temido transporte le dieron 24 horas para recoger sus cosas. Salió de allí con su madre. Su padre partió en otro tren. Con los hombres… En octubre de 1944 llegaron a Auschwitz. “Habíamos viajado en vagones de ganado apilados durante 48 horas. No nos dejaron sacar nuestras pertenencias del tren. Nos alinearon y pese a tener 15 años tuve la suerte de que me apartaran para trabajar, junto a quienes tenían más de 16. Los más pequeños iban a la cámara de gas, así que me salvé. Fui uno de los 100 que pudieron seguir con vida entre los 15.000 niños que gasearon”, recuerda Weissová imponiendo su conciencia superviviente. “No digáis que estáis enfermos. Insistid en que no para que os pongan a trabajar”, les aconsejaban quienes llevaban algún tiempo en sus barracones. Así es como la posteridad debe entender ese macabro eslogan que los nazis pintaban a la entrada de cada campo y que también puede leerse hoy tanto en Terezín como en Auschwitz: “Arbeit macht frei” (El trabajo os hará libres).

Helga Weissová pintó las escenas de Terezín en color mientras que las de Auschwitz y Mauthausen se reflejan en blanco, negro y sepia.

Helga Weissová pintó las escenas de Terezín en color mientras que las de Auschwitz y Mauthausen se reflejan en blanco, negro y sepia.Su madre, que entonces había cumplido 38 años, también valía para trabajar. Y para aterrorizarse, porque cada vez que las enviaban a las duchas creían que no volverían a salir… Cuando el agua cesaba dentro, continuaba fuera porque las echaban al barro para rematarlas de una pulmonía cuando caían chuzos de punta. De Auschwitz salieron para Mauthausen, allí necesitaban refuerzos para trabajar en una fábrica de piezas para la aviación. Pero las condiciones en el nuevo campo eran terribles. Ya ni comían, fueron dejándolas a merced del hambre y del frío. “Tan solo unos españoles nos acogieron y nos ayudaron a sobrevivir esos días. Con solo acotarles un espacio donde dormir en el suelo, fueron tirando. Se habían rendido. Únicamente cabía dejarse morir. Helga guarda el nombre y la dirección de uno de ellos: Manuel Caballero Domínguez, de Barcelona. “Me gustaría saber qué fue de él”. ¿Y los cuadros? ¿Cómo sobrevivieron? “Se los dejé a un tío mío que antes de salir los ocultó en la pared del campo tras unas piedras. Cuando todo acabó, volvimos y allí estaban. Un milagro”. ¿Y ahora no me los va a dejar ver? “No”, responde recelosa esta mujer heroica, testigo en lápiz y acuarela del apocalipsis. “Aunque está usted encima de ellos…”, asegura mirando al asiento que hace las veces de baúl. Un baúl donde Helga Weissová oculta los turbios tesoros del horror que entonces vivió.

Weissová tenía 12 años cuando comenzó su recorrido por el horror.

Weissová tenía 12 años cuando comenzó su recorrido por el horror.

Debes estar conectado para publicar un comentario. Oprime aqui para conectarte.

¿Aún no te has registrado? Regístrate ahora para poder comentar.