Los atentados terroristas que se están multiplicando con rapidez en Occidente se diferencian de las espantosas guerras que desde hace años asuelan Siria y otros países musulmanes, porque parecen el producto de mentes alteradas que actúan en forma individual. Por eso se los llama «lobos solitarios». No estoy de acuerdo. Semejante aseveración tiene dos objetivos principales: tranquilizar la culpa de quienes deben prevenirlos y seguir ignorando su causa profunda. La causa profunda radica en la prédica del odio y la promesa del edén que realizan muchísimos clérigos musulmanes con fogosa intensidad. Los «lobos solitarios» son el producto de un intenso lavado de cerebro, los mejores alumnos de prédicas asesinas que alteran los sentimientos y penetran en jóvenes frustrados, irracionales e ignorantes. Además, algunas instituciones los premian, como la Autoridad Palestina, que designa parques, calles y plazas con su nombre, más un obeso subsidio a sus familias.

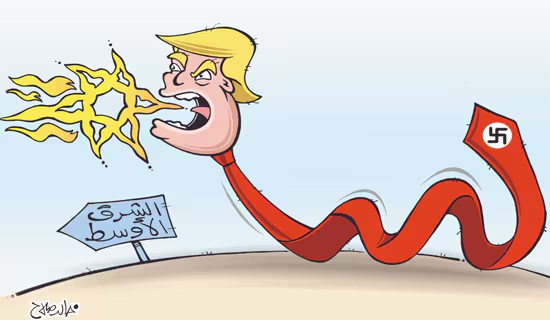

En los debates que se llevaron a cabo en Occidente tras la Segunda Guerra Mundial, se lograron marginar progresivamente las discriminaciones por causas étnicas, religiosas y sociales. Fue un proceso ímprobo, pero que ha conseguido un éxito ejemplar. Por ahí se explica que las manifestaciones islámicas fundamentalistas demoren en ser condenadas. Se teme caer en la «islamofobia». Claro: discriminar una de las tres principales religiones monoteístas resultaría escandaloso. Pero lo que se critica no es esa religión, sino a los criminales que suponen servirla matando en nombre de Alá. No se trata de un repudio a sus bases teológicas. No. Como si criticar el tribunal de la inquisición, que funcionaba con temible poder hasta hace pocos siglos, implicase «cristianofobia».

Se han intentado varias explicaciones sobre la expansión de este fundamentalismo. Las más superficiales apuntan a culpar a Occidente por sus guerras coloniales. Responde a la tendencia «garantista» de justificar al criminal y olvidarse de la víctima. Es cierto que Occidente acumula culpas, pero hay porciones del planeta que sufrieron el coloniaje y no produjeron la erupción del terrorismo islámico.

Equivocadamente se fija el comienzo de esta oleada siniestra en el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York. Si cabe marcar fechas, esa catástrofe fue precedida en varios años por el atentado contra la embajada de Israel y la AMIA en Buenos Aires. Fueron los primeros atentados islamistas en América. Quien los organizó y llevó a cabo fue la República Islámica de Irán, que hasta ahora se resiste a confesar su culpa. Irán, por otra parte, alimenta la formación terrorista de Hezbollah, que controla el Líbano, y la organización ultraasesina de Hamas, que se apoderó de la Franja de Gaza apenas la desocupó Israel. Con Hezbollah y Hamas planifica y ejecuta múltiples acciones de relumbres sanguinarios.

Después estalló con fuerza la guerra entre chiitas y sunnitas, que ha convertido a Siria e Irak en una apocalíptica carnicería. Los chiitas predominan en Irán y Hezbollah, sobre todo; el resto del universo musulmán adhiere al sunnismo. La enemistad entre estas dos corrientes se basa en una muerte ocurrida en el siglo VII, cuando durante una batalla cayó Hussein, el nieto de Mahoma.

Entre los estudiosos del fenómeno jihadista, sus manifestaciones empezaron con los Hermanos Musulmanes, de filiación sunnita. También es un error: viene de muchos siglos antes. Pero se intensificó en el XX. Tuvo un comienzo horrible, con el suicidio de medio millón de niños, ocurrió por iniciativa del ayatollah Khomeini (chiita) durante la guerra de su país con Irak. La venía perdiendo. Entonces ordenó la fabricación de medio millón de llavecitas de plástico atadas a una fina cadena, que se pusieron a quinientos mil niños. Centenares de maestros y clérigos les machacaron que con esa llavecita se les abriría la puerta del paraíso. Esta historia bien documentada la relaté hace años, pero debo repetirla ahora, porque el atentado contra el Parlamento de Irán que acaba de suceder es quizás una venganza por aquel acontecimiento, entre otros objetivos. Los niños iraníes se arrojaron en bandadas contra los soldados de Irak, quienes al principio dispararon sus armas de fuego. Pero advertidos del horror empezaron a vomitar y abandonaron el campo de batalla. Irán, gracias a esta maniobra, logró recuperar terreno. Los iraquíes, en su mayoría sunnitas o laicos, era considerados «infieles» por los chiitas, dignos de ser asesinados.

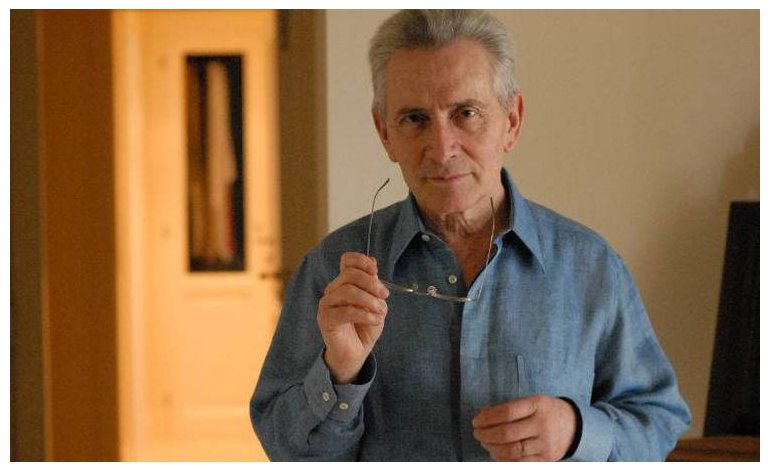

Muchos musulmanes justifican la muerte de su propia población mediante el argumento del martirio. Los terroristas que ahora se llaman «lobos solitarios» se arrojan al despeñadero sabiendo que terminarán como sus víctimas. Lo hacen con profunda alienación, convencidos de que loes espera una recompensa: el paraíso. Innumerables clérigos se han ocupado de pervertir el concepto del martirio. Esto lo critico a cara descubierta.

Trataré de explicarlo en pocos renglones. Las tres religiones monoteístas han ennoblecido el martirio como una forma extrema de testimonio. Comenzó quizás con el relato de Ana y sus siete hijos, que narra el II Libro de Macabeos. Siguió con los incontables mártires cristianos torturados y asesinados por las antiguas autoridades romanas. Sin embargo, ninguno de ellos hacía preceder su sacrificio con un asesinato. Eran auténticos santos, de gran corazón. En cambio el martirio que ahora elogian, premian y multiplican los islamistas constituye una horripilante tergiversación del concepto. No hacen defensa de su fe mediante su propio y exclusivo sacrificio, sino asesinando a mansalva, sin diferenciar niños de adultos, fieles de infieles, en la mayor cantidad posible, gritando que es por Alá, y luego mueren, seguros de que el ascensor al paraíso subirá más rápido cuanto más pavoroso haya sido el número de caídos.

Estos mártires no son santos: son criminales. No merecen recompensa, sino castigo. Sus almas no irán al paraíso, sino al infierno.

George Chaya, estudioso del Medio Oriente, opina que ha empezado la intifada en Occidente. Antes se limitaba a Israel. La inminente caída de Estado Islámico, por ejemplo, no garantiza la extinción de esta plaga, sino su expansión. Además de las conocidas tareas de control, debe apuntarse al foco infeccioso. No basta con bajar la fiebre. Su foco reside en la perversión teológica. Los mal llamados «lobos solitarios» y los que actúan en grupos tienen lavado el cerebro. No aceptan negociación alguna ni los asustan la represión o la muerte. Creen que sus actos los llevarán a un mundo mejor del que padecen. Occidente debe abandonar el miedo a que se lo llame «islamofóbico» y tiene que -para su supervivencia- exigir que los maestros y clérigos de escuelas, mezquitas y organizaciones sociales musulmanas condenen sin rodeos la perversa concepción del martirio. Asesinar antes de ser asesinado es un crimen sin rodeos. Pueden apoyarse en un simple dato teológico común a todas las religiones: la vida constituye la más sublime creación de Alá (Dios). Por lo tanto, destruirla implica un atentado contra Alá, una extrema blasfemia, peor que violar sus mandamientos. O insultarlo. Por esta razón, no se justifican las hesitaciones para exigir que el lavado de cerebro apunte a la vida, no al crimen

Debes estar conectado para publicar un comentario. Oprime aqui para conectarte.

¿Aún no te has registrado? Regístrate ahora para poder comentar.