De todas las sorpresas de la era Trump, ninguna es más llamativa que el acusado giro proisraelí. No era un giro predecible por la actitud de Donald Trump durante la campaña electoral. Cuando se postulaba como candidato por el Partido Republicano, Trump se caracterizó por negarse a expresar su apoyo incondicional a Israel y por su convicción ilusoria de que, dada su experiencia en el mundo de los negocios, tenía una comprensión única sobre cómo alcanzar “un acuerdo inmobiliario” para resolver el conflicto israelo-palestino. Además, su discurso aislacionista alarmó a los amigos de Israel en Estados Unidos y otras partes, aunque sólo fuese porque el aislacionismo, el antisionismo y el antisemitismo suelen ir de la mano.

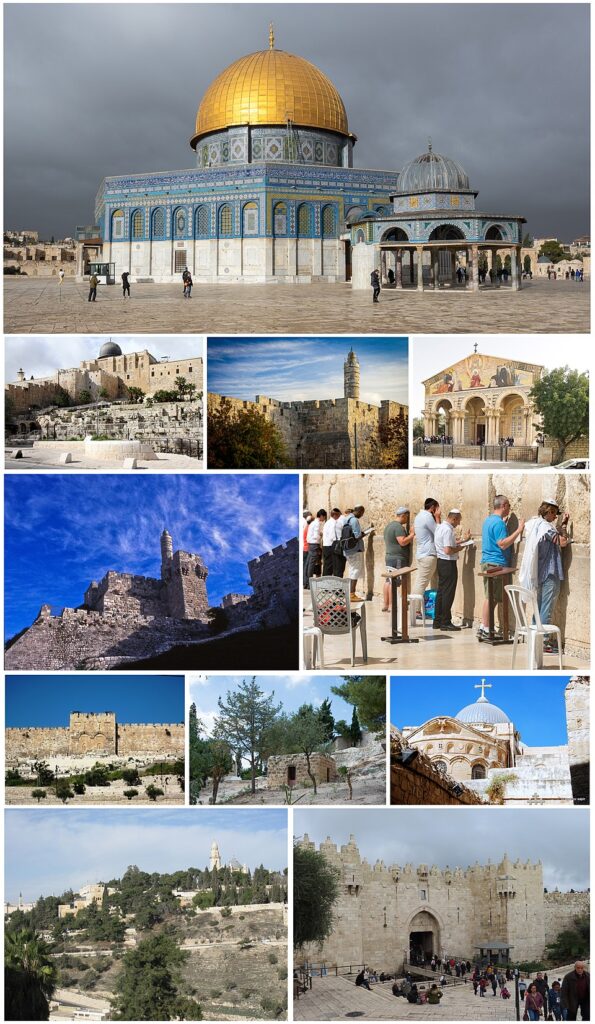

Pero lo dio. En los 14 meses que han pasado desde su investidura, el presidente ha anunciado queEstados Unidos acepta Jerusalén como capital de Israel y declarado su intención de levantar una nueva embajada norteamericana en Jerusalén, tal y como ordena una ley estadounidense de 1996. Ha nombrado embajador en Israel a uno de sus abogados judíos ortodoxos, y a otro su delegado principal para los asuntos israelo-palestinos. La embajadora estadounidense ante Naciones Unidas, Nikki Haley, no sólo ha hablado a favor de Israel de forma contundente y reiterada, también ha tomado la iniciativa de recortar la aportación de EEUU a la agencia de ayuda para los refugiados que en la práctica es una tapadera para el terrorismo palestino de Estado en Gaza. Y, como han explicado Meir Y. Soloveichik y Michael Medved, su vicepresidente viajó a Israel en enero y pronunció el discurso más prosionista que haya pronunciado un político estadounidense.

Parte de este giro se puede ver también en lo que Trump no ha hecho. Así, no ha dado muestras de que Estados Unidos vea los actos de Israel en y en torno a Gaza y la Margen Occidental como lesivos para una futura paz. Y su Administración no se ha quejado por los actos llevados a cabo por Israel en el Líbano y en Siria, sino que ha apoyado el derecho de Israel a la autodefensa.

El contraste con el tono y el espíritu de la relación entre los dos países durante la anterior Administración es espectacular. Los ocho años de Obama se caracterizaron por lo que sólo cabe calificar de hostilidad visceral a Israel, fruto del desprecio ideológico del expresidente por el Estado judío.

La intensidad de esa hostilidad fluctuó en función de las circunstancias, pero desde principios de 2009 mantuvo la relación bilateral en un estado de febrícula; una relación nunca cómoda, nunca fácil, siempre un poco desequilibrada, un dolor de cabeza que nunca se iba del todo y siempre en riesgo de degenerar en una peligrosa pirexia. Se alcanzó ese pico febril hasta cinco veces durante la presidencia de Obama. Aunque se solían explicar como una consecuencia de las desavenencias personales entre Obama y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, esos choques derivaban de las ideas sobre Oriente Medio y el mundo en general que Obama llevó consigo a la Casa Blanca. Lo político se convirtió en personal, y no al revés.

Dado el cariz izquierdista que tomaron sus posiciones sobre política exterior desde su paso por la universidad, habría sido un milagro que Obama se hubiese mostrado receptivo a la forma que tiene el Estado judío de entender su situación táctica y estratégica. Y Netanyahu habló de forma directa y contundente a los estadounidenses bien dispuestos hacia Israel –cristianos evangélicos, congresistas republicanos, etc.– sobre las amenazas para su país que representaban el terrorismo y los proyectiles palestinos y el desarrollo de un programa nuclear iraní a 1.400 kilómetros. Su franqueza generó una irritación perpetua en un presidente cuyo deseo confeso era marcar distancias (como dijo en febrero de 2009) entre los dos países. Obama provocó un último pico de fiebre en sus últimos días de mandato, al negarse a vetar una resolución hostil a Israel en Naciones Unidas. Esto pareció una grosería, pero en realidad sólo era que Obama se estaba permitiendo dar rienda suelta a sus viejas y verdaderas convicciones mientras salía por la puerta.

Pero lo cierto es que las cosas que Trump ha hecho y no ha hecho no deberían sorprender. Constituyen la base de lo que deberíamos esperar que se dijera y no se dijera sobre la conducta de un aliado. Ahora bien, como demostró la deplorable actitud de Obama, Israel no es un aliado cualquiera, y nunca lo ha sido. Es un experimento único: un país occidental en Oriente Medio nacido de un movimiento anticolonialista al que ahora numerosas expotencias coloniales consideran una potencia colonial injusta, creado por una organización internacional que hoy está en gran parte organizada como medio para canalizar la rabia contra él.

Históricamente, los líderes estadounidenses han tenido que lidiar con estas realidades excepcionales, y con el hecho de que los países hostiles que rodean a Israel y que anhelan su destrucción se asientan sobre el motor de la economía industrial. Los llamados realistas, que ven el mundo y los intereses estadounidenses con una mirada fría y no sentimental, consideran a Israel mayormente una carga.

A través de los numerosos avatares de las siete décadas de existencia de Israel, han sentido que el apoyo de Estados Unidos al Estado judío es principalmente fruto de unas preocupaciones miopes de política doméstica –para la cual no tienen paciencia–, como los deseos de los votantes judíos, las cuitas religiosas de los votantes evangélicos o la solidaridad tras el Holocausto, que han requerido –sostienen, aunque nunca lo dirían en alto– una suspensión antinatural de la persecución de los intereses nacionales de Estados Unidos.

Israel ha causado problemas con los países petroleros, con la ONU y con los que ven la necesidad de un Estado judío una suerte de excusa excepcional. En consecuencia, los realistas se han pasado décadas susurrando a los líderes estadounidenses que tienen derecho a esperar de Israel que haga cosas que no esperaríamos de otro aliado, y a exigirle que se comporte de un modo que no exigiríamos a otro país amigo.

Los realistas –pero no sólo ellos– se han pasado casi cincuenta años postulando una teoría omnicomprensiva sobre la agitación en Oriente Medio, según la cual muchos –si no todos– los problemas de la región se deben a la existencia de Israel. Si no fuese por Israel, no habría habido guerras regionales en 1956, 1967, 1973 y 1982 –da igual quién tuviera el mayor grado de responsabilidad en ellas–. Habría habido otros conflictos, pero no éste. No habría habido un embargo petrolero en 1973, que provocó una recesión mundial, si no hubiese habido una respuesta a la Guerra del Yom Kippur. Si no fuera por Israel, no habría problema israelo-palestino; habría alguna otra versión del problema, pero no ésta.

Se ha sostenido que la insatisfacción con la condición de los palestinos en un mundo con Israel es la causa de la infelicidad existencial en la calle árabe, y por lo tanto de la inestabilidad que padecen los regímenes autoritarios amigos en todo Oriente Medio. Entre tanto, la persecución por parte de Israel de lo que Israel y los votantes israelíes consideran que son sus intereses nacionales se ha solido tratar con desprecio como mínimo, o directamente con exasperación en los momentos de crisis.

Ha venido siendo un axioma que la solución a muchos o a la mayoría de los problemas de la región se halla directamente en el centro de Jerusalén. Haría falta un proceso complejo, un proceso de paz, que condujera a un acuerdo; un acuerdo que nadie que creyera en ese proceso mágico ha podido describir honesta y francamente, tampoco dar alguna pista sobre cuáles serían sus contornos finales. Si se pudiese generar un proceso de paz que condujese a un acuerdo, dicho acuerdo tendría que funcionar como un trasplante de médula ósea: mediante ese proceso misterioso, las nuevas inmunidades se harían cargo de la inestabilidad en Oriente Medio, se cerrarían las heridas y se alumbraría una nueva era.

De nuevo, esta era la visión de los realistas. Ahora que estamos a las puertas del 70º aniversario de Israel, lo que hay que preguntarse es: ¿y si los realistas no fuesen más que unosfantasistas? ¿Y si su enfoque sobre Oriente Medio desde la fundación de Israel se basara en ideas y emociones abrumadoramente poco realistas? En su candidez es fundamental la descabellada e irracional idea de que la paz era o podría ser alguna vez el resultado de un proceso. No: la paz es un estado del alma, el agotamiento del impacto de un conflicto nacido del deseo de poner fin a las hostilidades. Sólo una vez alcanzado este estado puede haber un proceso funcional, porque las partes ya han cruzado el Rubicón que las dividía y no tienen sino que trabajar en los detalles de la coexistencia.

No había una paz que alcanzar. Los árabes no la querían. Los palestinos no la querían. Los israelíes la querían y la quieren, pero no a costa de su existencia. Los árabes exigían concesiones, e Israel ha hecho muchas a lo largo de los años, pero no podía ceder sobre la seguridad de los millones de ciudadanos israelíes que han hecho el milagro de convertir ese país en una realidad duradera. Los realistas fetichizaron el proceso porque parecía la única manera de impulsar el cambio desde fuera. E Israel ha tenido que soportar la ira que surge siempre que un iluso se ve obligado a afrontar una realidad ante la que preferiría cerrar los ojos.

Por eso creo que lo que Trump y los suyos han hecho en los últimos catorce meses es un realismo auténtico y de nuevo cuño. Están gestionando Israel y sus relaciones en la región tal como son, no como lo les gustaría que fuesen. Están viendo cómo el Gobierno de Abdel Fatah el Sisi en Egipto está haciendo causa común con Israel contra el régimen de Hamás en Gaza y contra las fuerzas del ISIS en Suez. Son testigos del empeño radicalmente reformista saudí con Mohamed ben Salman, y de cómo parece ir de la mano de una impactante nueva concordia entre Israel y el reino del desierto, ante la amenaza común de Irán. Se trata de una armonización de intereses que con toda certeza habría parecido ciencia ficción en el pasado reciente.

Sobre todo, lo que están viendo es que un aliado es un aliado. Los servicios de inteligencia israelíes están proporcionando el tipo de información sobre Siria, Irán y el ISIS que Estados Unidos no puede conseguir por su cuenta. Israel es una potencia tecnológica cuyas innovaciones están contribuyendo a revolucionar el know-how del Ejército estadounidense. El Ejército de Israel es el más fuerte del mundo –excepción hecha de los de las superpotencias regionales–, y –excepción hecha de los de Europa Occidental y EEUU– el único firmemente anclado en sus alianzas a Occidente. Las cosas están cambiando radicalmente en Oriente Medio, y a medida que avanza el siglo XXI es posible que Israel desempeñe un papel constructivo e influyente allende sus fronterasfomentando, manteniendo y fortaleciendo la Pax Americana.

Donald Trump es un hombre voluble. Todo esto podría cambiar. Pero, por ahora, la sustitución del falso realismo del pasado por un nuevo realismo del siglo XXI parece un desarrollo revolucionario que hay que tomar muy, muy en serio.

© Versión original (en inglés): Commentary

© Versión en español: Revista El Medio

Debes estar conectado para publicar un comentario. Oprime aqui para conectarte.

¿Aún no te has registrado? Regístrate ahora para poder comentar.