En lo profundo del bosque no sólo cantan, tímidos, algunos pájaros. También se arrastra el ciempiés y duermen las larvas de las futuras mariposas del color mismo de la tierra. En lo profundo del bosque, antes que Ori y hace siglos, meditaron profetas y enamorados. Buscadores de palabras y coleccionistas de musgos, maestros y niños. Ori Ansbacher, adolescente y cándida, pisó la hojarasca al entrar y oyó el placer de las agujas de pino, la voz casi inaudible del pedregullo, el crujido de las viejas cortezas. Creyó que esas alegrías la salvaban del desorden humano y los más difíciles designios del destino. Fue al bosque porque amaba sus voces y sus silencios, sus senderos y sus ramas caídas, sus zarzas y sus caracoles vacíos. No podía saber, Ori Ansbacher, la hermosa muchacha, que su asesino iría al mismo bosque para buscar todo lo contrario: un cuerpo al que acechar, un mujer a la que herir de muerte, una joven a la que acuchillar son saña y desprecio.

Ori Ansbacher entró en bosque para explorarse a sí misma, sin malicia ni temor, sin pensar, tal vez, en la utilidad de su paseo. Su asesino, en cambio, discípulo de un viejo odio, sin esperanza ni fe en la vida humana, entró porque quería matar. Matar al caracol vacío y a las hojas secas, matar el aroma de las retamas nuevas y de la humildes flores que, diminutas, abotonan el bosque a la tierra, matar a las telarañas y las gotas de rocío que ese día no habían visto el sol. El bosque estaba dispuesto a regalarle a Ori ideas nuevas, sentimientos inéditos, proyectos y planes de estudio, pero lloró cuando el cuchillo acabó con su vida y su asesinó huyó dejándola desnuda como un clásica virgen de la mitología. Ningún crimen es gratuito, y todos son abominables, pero el asesinato de Ori, como el de otros jóvenes israelíes, hace llorar a los bosques y las calles, las pequeñas ciudades y las paradas de autobús. No es un llanto en el que sólo tiembla el dolor, también tiene lágrimas de rabia y gotas de profunda tristeza. Ignoro cómo llorarán en el otro lado por ese crimen y si acaso lo hacen en las aldeas y los campos palestinos.

Ori Ansbacher entró al bosque con una sonrisa, la misma que nos muestran sus fotos. Su asesino, con el rostro endurecido por su macabro propósito. La joven israelí quería, quizá, huir del ruido y la conversación superficial, su ejecutor colgarse el título de matajudíos. Si es que pensó en ello, si es que había, en su cabeza, otra cosa que el filo de un cuchillo y la imagen de un corazón inocente que dejaría de latir. Qué hermosa era Ori Ansbacher en el esplendor de su edad, qué gran pérdida para todos nosotros que, conocedores de su aciago fin, tendremos ahora una concepción menos ideal de bosque, al final y al cabo inocente de lo que en él sucede. La tragedia no dejará de existir porque cerremos los ojos o intentemos olvidar. La justicia sólo será ejemplar para los que creemos en ella. La pérdida de una sola vida humana, sostienen los jasidim, apena a su Creador tanto como la de muchas. La muerte de una muchacha en flor avergüenza a las demás flores.

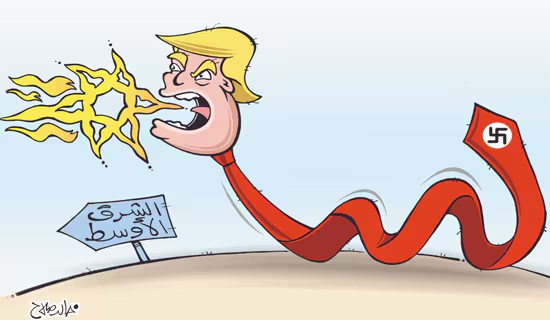

Este tipo arafat no tiene sombra humano tzedek tirdof