Polonia se cuenta entre los países más antisemitas del mundo, es un hecho sabido. Hay, en su seno, un desprecio alimentado durante siglos por la iglesia católica. Eso no significa de ningún modo que todos los polacos son ahora, y fueron en algún momento, antisemitas. Pero mientras que Alemania reconoció su culpa y responsabilidad en la organización del Holocausto dentro de sus fronteras y más allá de ellas, y Finlandia acaba de destapar su implicación durante los años de la Segunda Guerra Mundial en la discriminación y el desprecio de su propia y escasa población judía, siguiendo en ello la estela de otros países europeos, Polonia tiene la piel muy fina y detesta que se le incriminen sus viejas llagas. Hasta Rusia acepta su historia de pogromos, su responsabilidad al atizar la furia de los cosacos, a la par que reconoce con gratitud la participación de los partisanos judíos en su lucha contra el invasor nazi; y mientras España airea a cuatro vientos la lacra de la Inquisición y ofrece a los sefardíes la ciudadanía y todo lo que eso conlleva en la recuperación de una identidad; en tanto que aquí y allá vemos y leemos crónicas de perdón y arrepentimiento; en tanto todo eso ocurre, Polonia escoge de la historia reciente el papel de víctima. No vaya a ser que se olviden sus propios muertos.

Es muy triste, tristísimo que los polacos no puedan aceptar sus viejas maldades: robos, quemas de sinagogas, denuncias, apropiación de inmuebles de propiedad judía y otros desmanes. Por no aceptar tampoco aceptan que se hable de campos de concentración polacos, referencia geográfica antes que sociológica. Gracias al cielo Israel no necesita de Polonia, o no en la misma medida en que ese país necesita de Israel para desplegar sus opciones científicas y tecnológicas. Tarde o temprano tenía que pasar, tenían que abrirse las viejas heridas para calibrar su profundidad. Todavía hay testigos que pueden dar fe los crímenes cometidos por cientos de polacos durante la contienda y aún después, cuando algunas víctimas regresaron a sus antiguas casas y fueron repelidos por sus nuevos habitantes que les recriminaban ¡haber sobrevivido! Tal como suena. Nada de empatía, nada de compasión. De manera que preocuparse por Polonia no vale la pena; volverá a golpear nuestra puerta cuando lo necesite. En lo que a Israel respecta, es un deber y también un derecho decir la verdad, no ocultar, por mero prurito diplomático, lo ocurrido en la década del cuarenta del siglo pasado.

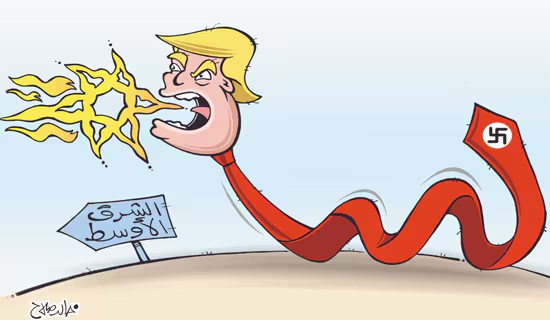

Una amiga polaca que vivió cierto tiempo en España y tradujo parcialmente uno de mis libros, me acaba de escribir para pedirme colaboración para un espectáculo que está haciendo sobre música klesmer y relatos del Holocausto. Es un propósito loable que no puedo negarme a apoyar, aunque me recuerde a esas pequeñas ciudades españolas en las que nos muestran sus juderías vacías y llenas de tenderetes con suvenires de Israel, y que parecen decir: no tenemos ya judíos pero podemos venderos sus emblemas y objetos culturales. Sea como sea, mejor eso que nada. Hay un largo camino hacia la reconciliación entre judíos y católicos. Juan Pablo II hizo mucho para tender puentes, pero no lo bastante como para ayudar a su país natal a eliminar los viejos arquetipos antijudíos, que son los que están detrás de esta última y airada reacción ante las palabras de los israelíes. También Europa tiene problemas con Polonia y el carácter reaccionario de ciertas ideas que ostenta su gobierno actual. De nuevo soplan sobre el continente de las Luces y los Derechos Humanos los oscuros vientos del desprecio y el racismo. Sabemos a qué pozo de infinita infamia condujo el nazismo, y también sabemos el papel que jugó la propaganda en esa carrera hacia desolación. Es hora de luchar con todas nuestras fuerzas para desmentir uno a uno los juicios erróneos y las malas palabras. Tenemos a la verdad de nuestra parte.