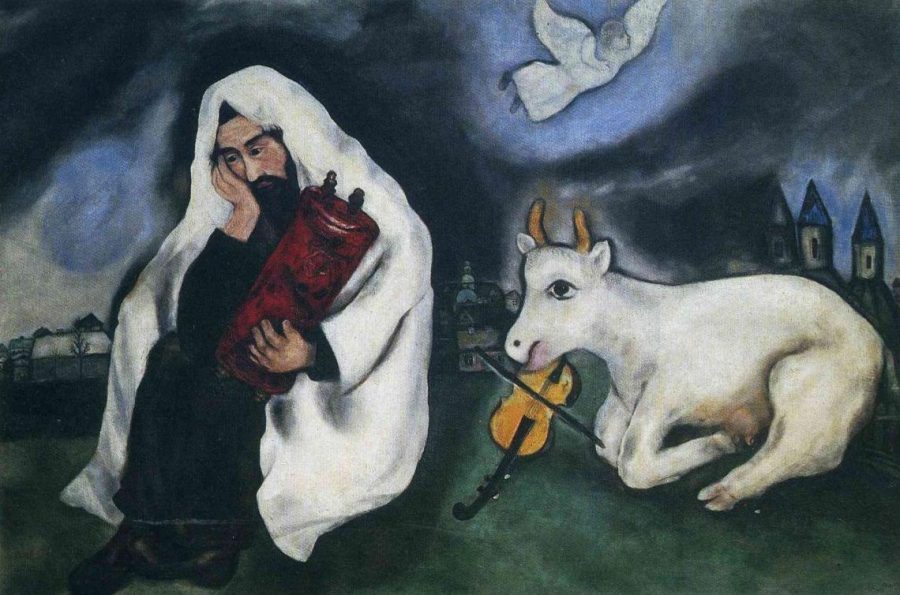

Solitude. Mark Chagall

Hay un cuadro de Marc Chagall, pintado en 1933, que siempre me ha fascinado. Se titula Solitude y pertenece al inicio de una época pesimista del pintor bielorruso, subyugado por el nombramiento de Hitler como canciller imperial. El nazismo aún no había mostrado toda su ferocidad, pero la oscuridad empezaba en la historia de Europa, y Chagall, que conocía en propia piel el viejo antisemitismo europeo, sacudido por constantes pogromos, acababa de ver como su amigo y gran historiador Simon Dubnow era violentado en la calle al grito de “judío inmundo”, mientras empezaban las leyes antisemitas. Dubnow moriría en el 45 en el gueto de Riga, donde, en sólo tres meses, fueron asesinados 50.000 judíos. Pero ya en el 33, antes de los campos y del exterminio, Chagall tuvo una conciencia plena del horror que se avecinaba contra su pueblo, y Solitude retrata esa oscura incertidumbre.

Es una pintura delicada repleta de simbolismos: un rabino abatido, con una espesa barba, vestido con el manto de la oración, sostiene con su mano izquierda, cerca del corazón, una Torá enrollada. Está sentado en el césped y a su lado hay un violín y una vaca blanca de mirada triste. En el horizonte, un ángel sobrevuela un pueblo cercano, pero unas nubes oscuras amenazan con atraparlo. Sin duda se trata de una alegoría de Ahasverus, el judío errante, que resume, en su tristeza, la persecución milenaria de su pueblo, alentado por la esperanza que el ángel representa pero perseguido por una temible tormenta; el violín, la metáfora de los judíos del este, que recuerda el dolor del profeta Jeremías por la destrucción de Jerusalén; y la vaca, la bíblica profecía de Oseas, “como una vaca indómita, es indómito Israel”. Lo más fascinante del cuadro es la tristeza con la que nos envuelve la mirada, hasta el punto de que, siendo una pintura repleta de elementos, consigue ser el retrato de un hombre eternamente solo, abandonado a su destino trágico. Personalmente, sentí una enorme soledad al contemplarlo.

Fue este cuadro de Chagall, que hace años pude admirar en el Museo de Arte de Tel Aviv, el que me vino a la memoria –la madalena proustiana– cuando vi la primera imagen de un agujero negro supermasivo. De golpe, ahí estaba, un estallido de luz, ubicado en una galaxia remota, con una masa de millones de masas solares engulléndolo todo a su paso, incluso la luz. Sólo era una imagen fija, parecida a un dibujo infantil, con una especie de sonrisa brillante que culminaba una esfera rojiza. Un mensaje, con emoticono alegre y ruidoso, enviado por el universo. Y de punta a punta del mundo, ahí estábamos todos, expectantes y asombrados, más frágiles que nunca, diminutas motas de nada contemplando la antesala de la inmensidad. Como el cuadro de Chagall, esa foto fija tenía fuerza y luz y estaba hecha de millones de elementos y, sin embargo, sólo nos hablaba de nuestra abrumadora soledad.

Debes estar conectado para publicar un comentario. Oprime aqui para conectarte.

¿Aún no te has registrado? Regístrate ahora para poder comentar.