Las murallas de Jerusalen. Oleo de Horacio Vodovotz. Cortesia

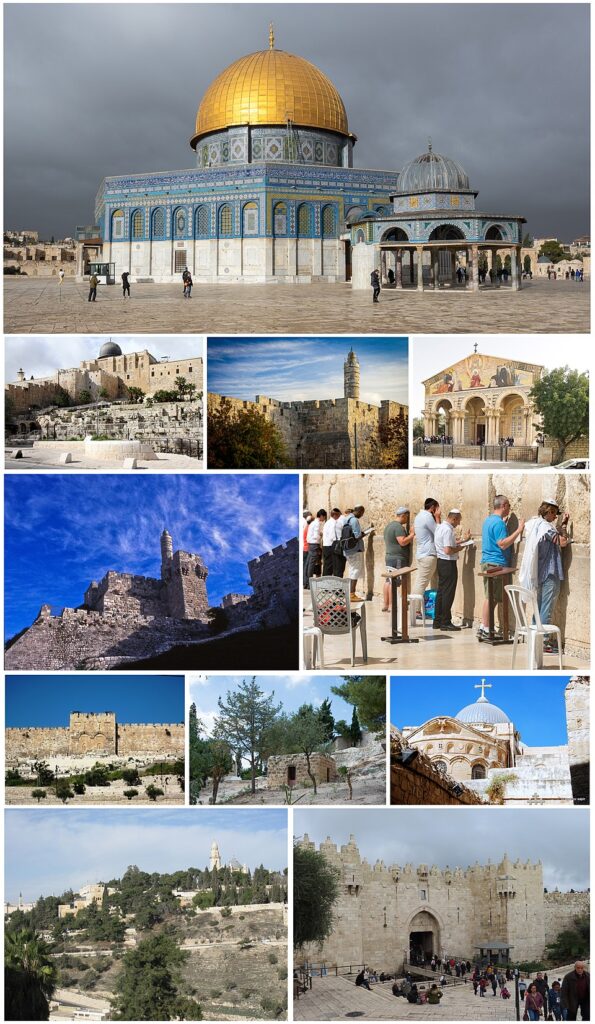

En estos días se cumple un nuevo aniversario de la reunificación de Jerusalén durante la Guerra de los Seis Días en 1967. Desde entonces, cada 28 del mes hebreo de iyar se celebra Yom Yerushalayim, el día dedicado a la capital más antigua del mundo: primero de los israelitas desde que el rey David se estableció allí; luego de los judíos dispersos por el planeta (por siglos durante los cuales la recordaron con cientos de menciones en sus textos sagrados y juramentando su retorno a ella en sus oraciones); y, finalmente, de los israelíes. Quien la haya visitado a lo largo de su vida en las últimas décadas habrá notado que, a diferencia de tantas ciudades del mundo que crecen hacia arriba, modificando su “skyline” (el horizonte artificial dibujado por sus edificios más destacados y elevados), la silueta de Jerusalén (su panorama urbano) sigue prácticamente inalterado, especialmente en torno a ese “ombligo del mundo” que constituye el monte del templo ausente, sobre el que brillan dos cúpulas. Porque Jerusalén crece hacia adentro, mostrando poco a poco sus entrañas invisibilizadas por el polvo y las rocas de quienes pretendieron hacerla suya, negándole su nombre y raíz: Aelia Capitolina o Al Quds.

En el transcurso de una sola vida, esta generación ha tenido el privilegio de ser testigo de este despertar de unas ruinas que hasta hace poco no eran más que casas, huertos y solares, debajo de los cuales los personajes bíblicos certificaban su condición histórica real. Incluso bajo los pies de los fieles incansables que se inclinaron durante toda la historia del exilio para besar las piedras del último vestigio en torno al Sancta Santorum e inyectar entre sus juntas sus anhelos, aflora hoy la verdadera dimensión de sus murallas, del palacio real, de la vía comercial y sus tiendas, de las obras de infraestructura capaces de llevar agua a las sagradas alturas, de los inexplicables caminos tallados en piedras bajo piedras.

Desde la distancia, Jerusalén parece inamovible y eterna en su perfil, pero en su interior bullen las huellas que buscan recuperar la luz y el aire que le dieron forma y significado. Jerusalén crece exponencialmente, pero no aspira a arañar las nubes sino a lavar, capa a capa, las legañas del tiempo para mostrarnos su reluciente linaje, oculto tras el odio, el desprecio y el olvido de quienes en ella imperaron y hoy no están más que entre la lista de civilizaciones desaparecidas. Bajo la pátina ennegrecida de cenizas nuevas y antiguas podemos vislumbrar el origen milenario y su consagración como lo más cercano al cielo en la tierra: el puente entre la Jerusalén de arriba y la de abajo, la celestial y la terrenal, la física y la espiritual. El fundamento que nos hace trascender de una grey que profesa una religión para convertirnos en nación: “Eretz Tzion, Yerushalayim

Debes estar conectado para publicar un comentario. Oprime aqui para conectarte.

¿Aún no te has registrado? Regístrate ahora para poder comentar.