B’H

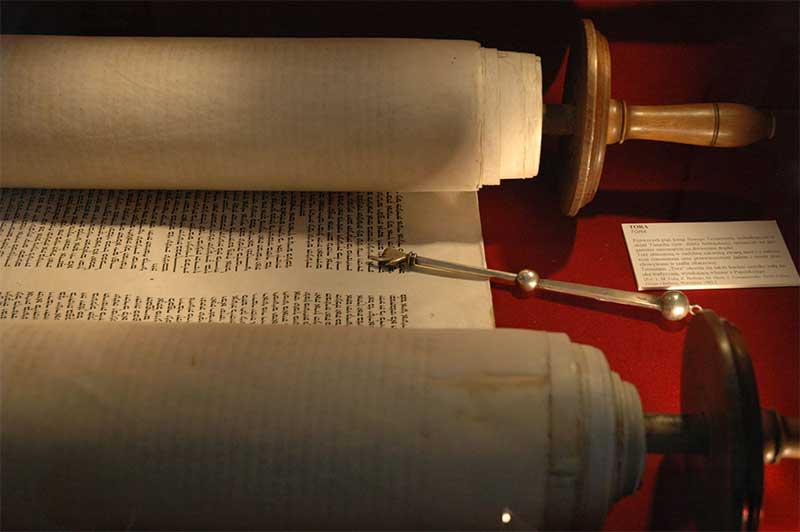

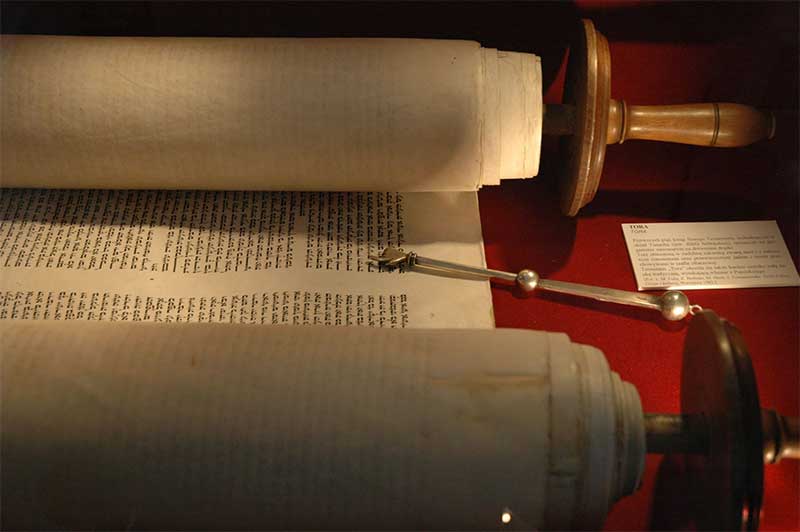

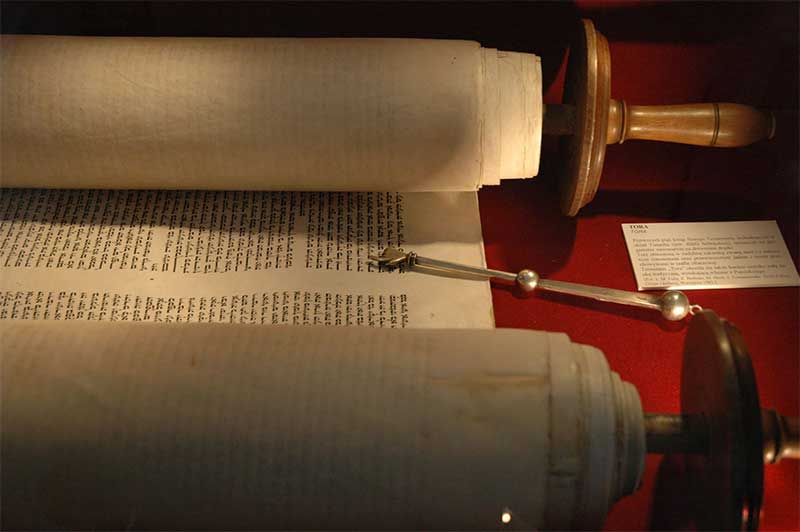

Levítico 25:1-26:2

En el Monte Sinaí, Di-s le comunica a Moshé las leyes del año sabático. Cada séptimo año, todo el trabajo en la tierra debe cesar, y su producto debe ser dejado libre para que lo tomen todos, tanto seres humanos como animales.

Siete ciclos sabáticos son seguidos por un quincuagésimo año, el año de jubileo, en el cual también cesa el trabajo en la tierra, todos los sirvientes son enviados libres y las propiedades ancestrales en la Tierra Santa vuelven a la posesión de sus propietarios originales.

Behar también contiene leyes adicionales que gobiernan la venta de tierras, y las prohibiciones contra el fraude y la usura.

La verdadera entrega total

El nombre de la sección semanal es Behar – “en el monte”. Un nombre así despierta una pregunta: el versículo de donde surge el nombre Behar dice “Behar Sinaí” – en el Monte Sinaí – por lo cual la parashá debería llamarse “Sinaí” o, por lo menos, “Behar Sinaí”, pero, ¿qué sentido tiene decir “en el monte” cuando no se especifica en qué monte?

La pregunta es más fuerte aún cuando analizamos el significado espiritual del Monte Sinaí: nuestros sabios enseñan que el Monte Sinaí fue elegido para entregar sobre él la Torá porque es el más bajo de todos los montes. La combinación de palabras “Monte” y “Sinaí” contiene las ideas de elevación “Monte” y auto anulación “Sinaí” (la palabra Sinaí está relacionada en su fuente con la palabra sné – la zarza – que es el árbol más bajo del mundo) Es decir, el significado de la combinación de las palabras “Monte Sinaí” es que se requiere de la persona que tenga fortaleza y elevación y, a su vez, ser humilde e insignificante ante sus propios ojos. Siendo así, ¿cómo dejamos del nombre de la parashá la mitad del concepto? La parashá se llama Behar – en el monte – indicando la idea de elevación y deja a fuera la palabra “Sinaí” que simboliza la humildad.

Para entender esta pregunta debemos comprender primero el significado de la humildad. El concepto de la “pequeñez del hombre” surge del reconocimiento de la “grandeza de Di-s”. El hombre experimenta ser insignificante frente a Di-s cuando siente que Di-s es la única verdadera existencia.

De este reconocimiento nace una auto anulación tan profunda hasta el punto en que el hombre ni siquiera siente que se esta anulando. El hecho mismo de que la persona siente su anulación al Todopoderoso testifica que existe también un sentimiento de la propia existencia que se encuentra anulada a Di-s. Sin embargo, cuando la persona llega al nivel de auto anulación verdadera, no siente la existencia propia, sentimiento que incluye tampoco ser conciente de la propia auto anulación, sino que sólo siente a Di-s.

Este concepto también encuentra su expresión en la halajá – la ley judía – en la diferencia entre un enviado “shelíaj y un sirviente: “el enviado de una persona es como la persona misma”. Sin embargo, esto se aplica sólo en lo referente a la misión específica confiada en el enviado, no a otros asuntos; por el contrario, un sirviente no tiene existencia propia en absoluto. La existencia del sirviente es la de su amo, por lo cual “aquello que adquiere un sirviente, lo adquiere [automáticamente] su amo”.

Este es el significado espiritual del nombre de nuestra parashá “Behar”: elevación que surge de la absoluta anulación hacia Di-s. El judío se entrega tan profundamente a Di-s que ni siquiera siente su anulación, al punto que toda su existencia es ser una herramienta en manos de Di-s.

Al comienzo del servicio Divino del judío se exige de él el paso de la elevación (“Monte”), sólo después llega el sentimiento de que toda su existencia es Di-s, por lo que no es necesaria una acción de auto anulación, sino que ésta ocurre automáticamente. (www.es.chabad.org)

Cómo se desenvolvieron las cosas

El “Segundo Pesaj” desde la perspectiva de un alcohólico en vías de recuperación

Por Rabino Ben A.

“Si un hombre… tanto ustedes como sus futuras generaciones, se impurificare… o estuviere en un camino lejano, hará la ofrenda de Pesaj para el Eterno el catorce del segundo mes…” (Números 9:10-11).

En la fecha en que se conmemora el éxodo de Egipto, es una mitzvá celebrar la festividad de Pesaj. Cuando el Templo estaba en pie –que sea reconstruido muy pronto en nuestros días– esta celebración implicaba ofrendar un sacrificio espiritual en la víspera de Pesaj: el cordero pascual. La Torá también nos cuenta del “Segundo Pesaj”, que se le otorgaba a un grupo de hombres que no habían podido cumplir con su obligación en la fecha designada, junto con el resto de la nación. Debido a que estos hombres estaban ritualmente impuros, habían quedado excluidos de llevar a cabo la ofrenda en honor de Pesaj. Apenadas por su oportunidad fallida de cumplir con un precepto de Di-s, estas personas fueron a ver a Moisés y le pidieron que tratara, de alguna manera, de encontrar una excepción para ellos. Di-s le habló a Moisés y le pidió que fijara otra fecha, un mes más tarde, para que en el ínterin ellos tuvieran la oportunidad de purificarse y, en esa nueva fecha, pudieran recuperar la oportunidad de presentar una ofrenda. El Segundo Pesaj se transformó así en una mitzvá, un precepto de la Torá que quedó eternizado para siempre.

Pero si el Segundo Pesaj estaba destinado a convertirse en un precepto, entonces, ¿por qué Di-s simplemente no se lo dijo a Moisés al comienzo como hizo con todos los demás preceptos? ¿Por qué no le reveló a Moisés este “plan de compensación” al mismo tiempo que le dijo lo del sacrificio de Pesaj? ¿Por qué dejó que fuera el pueblo el que lo pidiera?

El Segundo Pesaj representa el poder de la teshuvá (literalmente: “retorno”). Al retornar a Di-s, uno tiene el poder de transformar retroactivamente las fallas pasadas en genuinos méritos, porque el hecho de que antes el penitente estaba alejado de Di-s es precisamente lo que le sirve de trampolín para cumplir su deseo actual de unirse a Él. Resulta irónico, si el penitente no se hubiera alejado de Di-s, nunca habría alcanzado este anhelo que ahora siente por Él. Los momentos más oscuros de su pasado, que en su momento fueron sus más grandes impedimentos, ahora se convierten en sus más grandes ventajas: en la fuente de una profunda motivación que lo lleva a un nuevo acercamiento a Di-s.

Sin embargo, esta situación, en la que las fallas pasadas se convierten en virtudes, no puede ser algo premeditado. El manual de Di-s no podía prescribir la falta en el servicio Divino como una forma de acercarse más tarde a Él. La oportunidad de transformar el pasado debe surgir del propio penitente. Él tiene que ser quien pida que le concedan esa oportunidad y, recién entonces, se la van a conceder.

Al reactivarnos, hemos descubierto una nueva relación con Di-s. Ahora, tenemos una apreciación de Su sabiduría, Su amor y Su guía, y estamos seguros de que esto no habría sido posible si no nos hubieran forzado a dirigirnos a Él como el único tratamiento conocido para una enfermedad que es progresiva, incurable e, incluso, fatal. No nos volvimos alcohólicos para después poder descubrir a Di-s en la rehabilitación. Ni tampoco es algo que podríamos haber planeado. Ni siquiera es algo que Di-s nos habría dicho que hiciéramos.

Una vez, un grupo de chacoteros molestaron a cierto jasid diciéndole que los jasidim suelen hacer mucho jaleo por el tema del Segundo Pesaj. “Ustedes celebran una fiesta que fue establecida para los impuros”, se rieron sus detractores. “No”, respondió él. “No es una fiesta para los impuros. Es una fiesta para los impuros que se volvieron puros”.

Tal vez, a algunos les resulte extraño oírle decir a un alcohólico en rehabilitación: “Ser alcohólico es lo mejor que pudo pasarme en la vida”. Quizás, piensan que la rehabilitación solamente sirve para que seamos más parecidos al grueso de la gente, para que podamos estar en el mismo nivel que los demás, pero nosotros no contamos con el dudoso lujo del que disfrutan las “personas normales” que deciden cómo y cuándo dejar que Di-s entre en sus vidas. Esa es nuestra riqueza: debemos esforzarnos por formar parte de ese grupo de afortunados para quienes la misma supervivencia dictamina que se entreguen de lleno a Di-s.

Nunca podríamos haber planeado algo así. Di-s jamás habría aconsejado algo así. Sin embargo, así se fueron desenvolviendo las cosas. Y eso fue lo que hizo que hoy nos acercáramos a Él. (www.es.chabad.org)

Lag Baomer

Lag Baomer, el día 33 de la Cuenta del Omer, es un día festivo en el calendario judío, celebrado con excursiones (en las cuáles tradicionalmente los niños juegan con el arco y flecha), hogueras etc. Muchos visitan la tumba (en Meron, al norte de Israel) del gran Rabi Shimon bar Iojai, el sabio y místico, cuyo Iortzait (aniversario del fallecimiento) es en este día.

Rabi Shimon bar Iojai, que vivió en el siglo II de la era común, fue el primero en enseñar públicamente, la dimensión mística de la Tora conocida como la “Cábala,” y es el autor del libro mas importante de la Cábala, el Zohar. En el día de su fallecimiento, Rabi Shimon ordenó a sus discípulos que recordaran esa fecha como “el día de mi alegría”. El Jasidut explica que el último día de la vida terrenal de una persona santa, marca el punto en el cual “todos sus hechos, sus enseñanzas y labor” alcanzan la perfección y el cenit de su impacto sobre nuestras vidas. Cada Lag Baomer celebramos la vida del Rabi Shimon y la revelación de la parte esotérica de la Tora.

Lag Baomer también conmemora otro acontecimiento feliz. El Talmud relata que en las semanas entre Pesaj y Shavuot una plaga se propagó entre los discípulos del gran sabio Rabi Akiva “porque no actuaban respetuosamente uno hacia al otro «; estas semanas por lo tanto se observan como período de luto, y en el mismo varias actividades festivas están prohibidas por la ley y la costumbre. En Lag Baomer la plaga cesó. Así que este día también posee el concepto de Ahavat Israel, el precepto de amor y respeto al prójimo.

¿Evolución o Revolución?

Rav Jonathan Sacks

A veces dicen que en la historia no hay experimentos controlados. Cada sociedad, cada época y cada grupo de circunstancias es único Si es así, no hay una ciencia de la historia. No hay reglas universales que guíen el destino de las naciones. Sin embargo, esto no es del todo cierto. La historia de los últimos cuatro siglos nos ofrece algo parecido a un experimento controlado, y la conclusión a la que podemos llegar es sorprendente.

El mundo moderno cobró forma a partir de cuatro revoluciones: la inglesa (1642-1651), la estadounidense (1776), la francesa (1789) y la rusa (1917). Sus resultados fueron radicalmente diferentes. En Inglaterra y los Estados Unidos, la revolución trajo guerra, pero llevó a un crecimiento gradual de las libertades civiles, los derechos humanos, el gobierno representativo y, eventualmente, la democracia. Por otro lado, la revolución francesa dio lugar al «reinado del terror» entre el 5 de setiembre de 1793 y el 28 de julio de 1794, en el que más de cuarenta mil enemigos de la revolución fueron ejecutados en la guillotina. La revolución rusa dio lugar a uno de los regímenes totalitarios más represivos de la historia. Se calcula que bajo el régimen de Stalin entre 1924 y 1953 murieron alrededor de veinte millones de personas de muerte no natural. En la Francia revolucionaria y en la Unión Soviética, el sueño de la utopía terminó en una pesadilla infernal.

¿Cuál fue la diferencia más marcada entre estas revoluciones? Hay múltiples explicaciones. La historia es compleja y no es correcto simplificar, pero hay un detalle en particular que resalta. La revolución inglesa y la estadounidense fueron inspiradas por la Biblia hebrea, tal como era leída e interpretada por los puritanos. Esto ocurrió debido a la convergencia de un número de factores en los siglos XVI y XVII: la reforma, la invención de la imprenta, el incremento de la alfabetización y la difusión de los libros, y la disponibilidad de la Biblia hebrea en traducciones vernáculas. Por primera vez, la gente podía leer la Biblia por sí misma, y lo que descubrieron al leer los profetas y las historias de desobediencia civil como las de Shifra y Púa, las parteras hebreas, fue que estaba permitido (a veces incluso era necesario), resistirse a los tiranos en nombre de Dios. La filosofía política de los revolucionarios ingleses y de los puritanos que viajaron a los Estados Unidos en las décadas de 1620 y 1630 estaba dominada por las obras de los hebraístas cristianos que basaban su pensamiento en la historia del antiguo Israel.(1)

En contraste, la revolución rusa y la francesa eran hostiles a la religión y en cambio fueron inspiradas por la filosofía: en el caso de Francia por la filosofía de Jean Jacques Rousseau, y en Rusia por la de Karl Marx. Hay diferencias obvias entre Torá y filosofía. La más conocida es que una se basa en la revelación, la otra en la razón. Sin embargo, sospecho que no fue esto lo que marcó la diferencia en el curso de la política revolucionaria. Más bien, esto se debió a sus respectivas concepciones del tiempo.

La parashat Behar establece un modelo revolucionario para una sociedad de justicia, libertad y dignidad humana. Su núcleo es la idea del Jubileo, cuyas palabras («Proclamen la libertad en toda la tierra a todos sus habitantes»), están grabadas en uno de los grandes símbolos de la libertad: la Campana de la Libertad en Filadelfia. Una de sus disposiciones es la liberación de los esclavos:

Si tu hermano empobrece contigo y es vendido a ti, no lo harás trabajar con trabajo de esclavo. Como empleado o residente será contigo; hasta el año del Jubileo trabajará contigo, entonces saldrá él y sus hijos junto con él, y retornará a su familia y al patrimonio de sus ancestros retornará. Pues ellos son siervos Míos a los que saqué de la tierra de Egipto, no podrán ser vendidos como esclavos a otros… (Levítico 25:39-42)

Los términos del pasaje son claros. La esclavitud es incorrecta. Es un atentado a la condición humana. Ser «a imagen de Dios» implica un llamado a una vida de libertad. La idea misma de la soberanía de Dios significa que sólo Él tiene derecho al servicio de la humanidad. Quienes son siervos de Dios no pueden ser esclavos de nadie más. Como dijo Iehudá HaLevi: «Los siervos del tiempo son siervos de los siervos. Sólo el siervo de Dios es libre».(2)

Desde esta distancia en el tiempo es difícil poder captar cuán radical fue esta idea que trastocó los fundamentos mismos de la religión de la antigüedad. Las primeras civilizaciones (Mesopotamia, Egipto) se basaban en jerarquías de poder que se consideraban inherentes a la naturaleza misma del cosmos. Así como había (según creían) rangos y gradaciones entre los cuerpos celestiales, así también los había en la tierra. Los grandes rituales y los monumentos religiosos fueron diseñados para reflejar y endorsar a estas jerarquías. En este sentido, Karl Marx tenía razón. La religión antigua era el opio de los pueblos. Era el manto de santidad que ocultaba la brutalidad desnuda del poder. Canonizaba el statu quo.

En la base de Israel hay una idea casi impensable para la mente antigua: que Dios interviene en la historia para liberar a los esclavos; que el Poder Supremo está del lado de los indefensos. No es casualidad que Israel naciera como nación bajo condiciones de esclavitud. Israel llevó a lo largo de la historia el recuerdo de esos años, el pan de la aflicción y las hierbas amargas de la servidumbre, porque el pueblo de Israel sirve como un recordatorio eterno para sí mismo y para el mundo de la necesidad moral de la libertad y la necesidad de vigilarla y protegerla. El Dios libre desea el culto libre de seres humanos libres.

Sin embargo, la Torá no suprime la esclavitud. Esa es la paradoja central de la parashat Behar. Por supuesto, estaba limitada y humanizada. Cada séptimo día, los esclavos descansaban y sentían el sabor de la libertad. En el séptimo año, los esclavos israelitas eran liberados. Si ellos decidían permanecer como esclavos, entonces eran liberados en el año del Jubileo. Durante sus años de servicio debían ser tratados como empleados. No podían ser sometidos a trabajos agotadores o que aplastaran su espíritu. Todo lo deshumanizante de la esclavitud estaba prohibido. Pero la esclavitud misma no estaba prohibida. ¿Por qué no se la prohibió? Si era incorrecto, debería haber sido abolida. ¿Por qué la Torá permitió que continuara una institución fundamentalmente defectuosa?

Moshé Maimónides explica en «La guía de los perplejos» la necesidad de tiempo para la transformación social. Todos los procesos de la naturaleza son graduales. El feto se desarrolla lentamente en el útero. Etapa tras etapa, el niño va madurando. Y lo que se aplica a los individuos también se aplica a las naciones y civilizaciones:

Es imposible pasar repentinamente de un extremo al otro. Por lo tanto, de acuerdo con la naturaleza del hombre, es imposible que deje de repente todo aquello a lo que se ha acostumbrado.(3)

Por eso Dios no les pidió a los israelitas que de repente abandonaran todo aquello a lo que se habían acostumbrado en Egipto. «Dios se abstuvo de prescribir lo que el pueblo por su disposición natural sería incapaz de obedecer».

En los milagros, Dios cambia la naturaleza física, pero nunca la naturaleza humana. Si lo hiciera, todo el proyecto de la Torá, el culto libre de seres humanos libres, quedaría anulado. No hay grandeza en programar un millón de computadoras para que obedezcan instrucciones. La grandeza de Dios se encuentra en arriesgarse a crear un ser, el Homo Sapiens, capaz de elegir y de asumir responsabilidades, y por lo tanto, capaz de obedecer libremente a Dios.

Dios quiso que la humanidad aboliera la esclavitud, pero por su propia decisión, a su propio ritmo. La esclavitud no fue abolida en Gran Bretaña y en los Estados Unidos hasta el siglo XIX, y en Norteamérica precisó una guerra civil. El desafío para el cual la legislación de la Torá fue una respuesta es: ¿cómo podemos crear una estructura social en la cual, por su propio acuerdo, la gente eventualmente llegue a ver la esclavitud como algo malo y libremente elija abandonarla?

La respuesta era cambiar la esclavitud de ser una condición ontológica a ser una circunstancia temporaria; de ser lo que soy a ser una situación en la que me encuentro, ahora pero no para siempre. Ningún israelita podía ser tratado o verse a sí mismo como un esclavo. Podrían verse reducidos a la esclavitud durante un período de tiempo, pero se trataba de una situación pasajera, no de una identidad. Comparemos esto con el relato que hace Aristóteles:

[Hay personas que son] esclavas por naturaleza, y para ellas es mejor estar sujetas a esta clase de control. Porque un hombre que puede pertenecer a otra persona es por naturaleza un esclavo.(4)

Para Aristóteles, la esclavitud es una condición ontológica, un hecho de nacimiento. Unos nacen para gobernar, otros para ser gobernados. Esa es la perspectiva del mundo a la que se opone la Torá. Todo el complejo de la legislación bíblica está diseñado para asegurar que ni el esclavo ni su amo puedan ver a la esclavitud como una condición permanente. Un esclavo debe ser tratado «como un empleado o un residente», en otras palabras, con el mismo respeto que se le debe a un ser humano libre. De esta manera la Torá aseguró que aunque la esclavitud no pudiera abolirse de la noche a la mañana, finalmente se acabara. Y así fue.

Existen profundas diferencias entre la filosofía y el judaísmo, y una de ellas se encuentra en sus concepciones del tiempo. Para Platón y sus herederos, la filosofía trata de la verdad intemporal. Para Hegel y Marx, se trata de la «inevitabilidad histórica», el cambio que llega independientemente de las decisiones conscientes de los seres humanos. El judaísmo trata de ideales como la libertad humana que se concretan en y a través del tiempo, por las decisiones libres de personas libres.

Por eso se nos ordena transmitir la historia del Éxodo a nuestros hijos cada Pésaj, para que también ellos prueben el pan ácimo de la aflicción y las hierbas amargas de la esclavitud. Por eso se nos ordena que cada séptimo día todos los que trabajan para nosotros puedan descansar y respirar el aire expansivo de la libertad. Por eso, incluso cuando había esclavos israelitas, tenían que ser liberados en el séptimo año, o en su defecto en el año del Jubileo. Este es el camino de la evolución, no de la revolución: educar gradualmente a cada miembro de la sociedad israelita respecto a que está mal esclavizar a otros, de modo que finalmente toda la institución fuera abolida, no por decreto divino sino por consentimiento humano. El resultado final es una libertad segura, a diferencia de la libertad de los filósofos que a menudo es sólo otra forma de tiranía. Es escalofriante, pero Rousseau escribió que si los ciudadanos no estaban de acuerdo con la «voluntad general», debían ser «obligados a ser libres». Eso no es libertad, sino esclavitud.

La Torá se basa, como queda claro en sus narrativas, en una visión histórica realista del carácter humano, y un respeto por la libertad y la elección. La filosofía a menudo está desconectada de la historia y de un sentido concreto de la humanidad. La filosofía ve la verdad como un sistema. La Torá cuenta la verdad como una historia, y una historia es una secuencia de eventos que se extienden a lo largo del tiempo. Las revoluciones basadas en sistemas filosóficos fracasan porque los cambios en los asuntos humanos llevan tiempo, y la filosofía rara vez ha dado cuenta adecuadamente de la dimensión humana del tiempo.

Las revoluciones basadas en el Tanaj triunfan porque van en dirección de la naturaleza humana y reconocen que a las personas les lleva tiempo cambiar. La Torá no abolió la esclavitud, pero puso en marcha un proceso que llevaría a la gente a llegar por sí misma a la conclusión de que era algo incorrecto. Que lo lograra, aunque fuera lentamente, es una de las maravillas de la historia.

Shabat Shalom.

NOTAS

1. Ver Eric Nelson, The Hebrew Republic: Jewish Sources and the Transformation of European Political Thought (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2010).

2. Ninety-Two Poems and Hymns of Judah Halevi, traducción Thomas Kovach, Eva Jospe, and Gilya Gerda Schmidt (Albany, N Y: State University of New York Press, 2000), 124.

3. Maimónides, La guía de los perplejos III:32.

4. Aristóteles, La política I:5.

Debes estar conectado para publicar un comentario. Oprime aqui para conectarte.

¿Aún no te has registrado? Regístrate ahora para poder comentar.