En estos días en que los máximos representantes de una cincuentena de países se dan cita (no para planear el futuro, sino para reconocer el pasado) al cumplirse tres cuartos de siglo desde que el mundo comenzó a asociar el horror al nombre germanizado de un pueblo polaco en la oscilante frontera entre ambas naciones, la memoria hace que flaquee mi confianza. No puedo olvidar que, hasta hace pocos años, el único homenaje a las víctimas de la shoá, el holocausto judío, se rendía sólo en Israel y en las comunidades judías de la diáspora, allá por el mes de abril, en reconocimiento a quienes se levantaron con las manos prácticamente vacías contra el poderoso ejército nazi en el gueto de Varsovia. Quien quisiera saber algo más tenía que personarse en un mucho más humilde que hoy día Museo de Yad Vashem, en las afueras de Jerusalén, o acercarse al kibutz cuyo nombre rinde tributo a aquellos luchadores. Para el resto de los mortales apenas existía “El diario de Ana Frank” (y sus versiones cinematográficas, que permitían hablar del horror sin mostrarlo) y algunos libros de testimonios y reflexiones muy poco populares entonces.

La shoá permanecía amordazada en la mente de sus testigos, a los que su instinto de supervivencia les obligaba a callar y pasar página. Los nombres de quienes no lo lograban eran susurrados, como si hubieran sucumbido a una enfermedad estigmatizante: “está así por lo que le pasó en Europa”. A los niños nos bastaba la mención de lo que habían pasado “los del gueto” para no dejar nada en el plato. Nadie se atrevía a decir en voz alta el maldito nombre del Monstruo ni de su más eficaz fábrica de muerte: “imaj shmó”, que se borre su nombre. El silencio autoimpuesto no era olvido, sino un bálsamo de esos que sabemos que no curan la herida (nada la puede curar), pero nos permite dar una tregua al insoportable dolor.

No sé exactamente cuándo empezó a cambiar esa percepción, cuándo el holocausto se convirtió en patrimonio de la humanidad: supongo que “La lista de Schindler” tuvo algo que ver. Más allá del icono del Fuhrer, los uniformes nazis y la parafernalia de su religión nacionalista que ya eran “tendencia” en los 80, de repente todo el mundo leía a Primo Levy y a Hannah Arendt, Yad Vashem se reformaba de pies a cabeza y hasta las Naciones Unidas instituían un Día Internacional. En 2005, 60 años después, dos generaciones más tarde. En realidad, más que conmemorar 75 años de la liberación de Auschwitz, celebramos que hace 15 el mundo intenta que se recuerde lo que allí pasó, como ejemplo de lo que sucedió también en otros miles de campos, ciudades y pueblos en Europa.

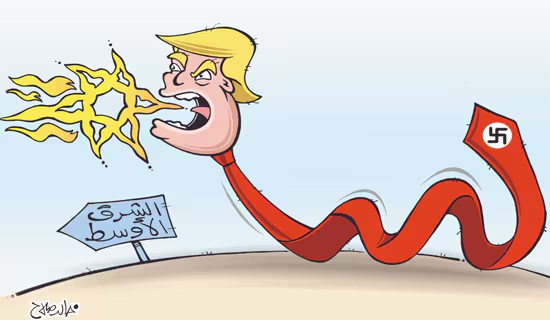

La gravedad y el magnetismo son dos fuerzas fundamentales de la física cuya influencia disminuye de forma exponencial y proporcional a la distancia. La indignación por los crímenes contra la humanidad también se disipa muy rápidamente con el paso del tiempo. Hoy estamos en el inestable punto de equilibrio entre ese recuerdo y el auge del mismo clima de odio (y sus disfraces) hacia el judío que lo generó.

Debes estar conectado para publicar un comentario. Oprime aqui para conectarte.

¿Aún no te has registrado? Regístrate ahora para poder comentar.