Horacio Vázquez-Rial

La civilización es lo que determina las relaciones entre personas. Vivimos en una sociedad democrática, aunque quienes ocupan el Estado pudran sus estructuras y utilicen todos los mecanismos que les proporcionan las reglas del sistema para convertirlo en una maquinaria antidemocrática. Vivir en democracia implica tratar con todo el mundo en pie de igualdad y amar a los prójimos que no piensan lo mismo que uno. Jefferson y Adams no se podían ver, pero construyeron juntos los Estados Unidos. José Bergamín y José Antonio Primo de Rivera eran amigos antes del 18 de julio de 1936, pero el primero no hizo, ni podía hacer, nada para impedir la ejecución del segundo. Muchos, en la Guerra Civil y en la dictadura argentina, que yo he conocido, con los que yo he hablado, fueron salvados por enemigos y salvaron enemigos. Un capítulo clave de mi novela “El soldado de porcelana” trata del modo en que un falangista de muy alto nivel rescata el general republicano Gustavo Durán y lo introduce en el consulado británico para garantizar su vida. Por amistad.

En el párrafo precedente hablo de situaciones extremas. Lo cotidiano es mucho menos perverso. Lo cotidiano es alianza constante. Es la política que aún no es guerra. Esa política, esa tolerancia mutua en lo diferente y ese mutuo aprecio en lo igual, son la convivencia.

Pero la cuestión objetiva sigue en pie: ¿por qué Israel sí y Cataluña no?

Cataluña, en el mejor de los casos, aceptando las tesis soberanistas, es una nación sin Estado. Su situación no es la de un pueblo sin territorio a lo largo de los siglos. Los catalanes, y los vascos, y los gallegos, tienen territorios, indiscutibles e indiscutidos desde hace mil años, sea que quieran que esos territorios estén dentro o fuera de España. Nadie hace matanzas en ninguno de esos territorios (ETA es la excepción, y actúa desde el interior del País Vasco hacia fuera). Nadie los quiere echar al mar. Toda su tragedia, bien mirada, se reduce a un problema fiscal traducido a lo emocional.

Y es cierto que los nacionalistas vascos y catalanes fueron los primeros en hablar de Israel y en apoyarlo. Dice la leyenda, que siempre tiene algo de verdad, que hubo gudaris colaborando con el Irgún, aunque después los nacionalistas vascos se desdijeron. Ni la izquierda abertzale, sea lo que sea eso, ni el PNV hacen gala de sus simpatías por Israel. En Galicia, ni hablar. De hecho, tengo entendido que cuando se fundó la Sociedad de Amistad Galicia-Israel, muchos de sus miembros, militantes del BNG, fueron expulsados por ese gesto. (Pedro, por favor, confírmalo o desmiéntelo).

Los que sí son consecuentes proisraelíes son los catalanistas. Se identifican con la causa judía, aunque la suya no se le parezca en nada. Se identifican con la laboriosidad judía, con el estilo activo y discreto de los israelíes, con su capacidad negociadora. Y recogen un mito que mi abuelo, rancio gallego que se asombraba de la diversidad de las gentes y decía cosas como «Fulano es italiano pero es buena persona», soltaba de vez en cuando un lapidario: «Los catalanes son los judíos de España». Como si los catalanes de la Corona de Aragón no hubiesen sido los responsables del pogromo brutal de 1391. Uno, que no es una nación, cuando se mueve en términos políticos, hace lo que tiene que hacer: no tener amigos permanentes ni enemigos permanentes, aunque tenga, no intereses permanentes, sino pasiones constantes. Con lo cual establece pactos de colaboración en determinados terrenos.

Israel ha tenido en mi existencia el mérito de hacerme conocer gente de todos los colores y de todos los orígenes sociales, con pensamientos distintos, con deseos distintos, hasta con locuras distintas, pero toda coincidente en la defensa del Estado, del judaísmo y de la judeidad, con los más diversos matices.

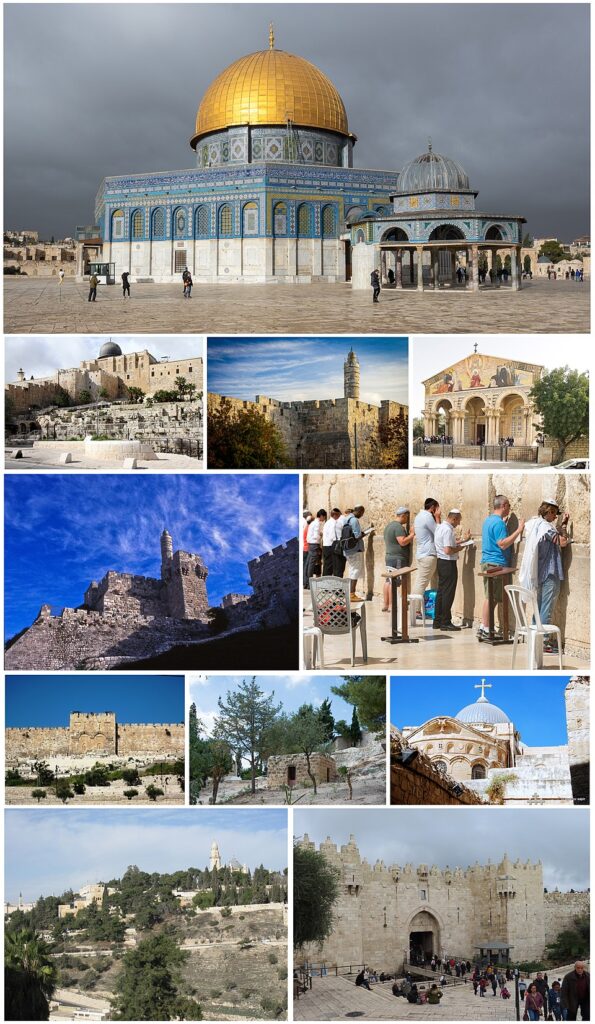

No soy nacionalista –desearía ver una España estructurada, en la que nadie mire de reojo al vecino, pero creo que, si alguna vez eso tiene lugar, yo ya no estaré–, y tampoco, por lo tanto, soy sionista, en el sentido que los pioneros daban al término. Soy, eso sí, irrenunciablemente occidental, y es por eso que Israel forma parte de mí y yo de Israel. No busco ninguna causa menuda para esa lealtad, que lo es a mí mismo. Es –lo escribí aquí hace unos días, citando a una querida e inteligente amiga– una cuestión de decencia. Esto es Occidente, son milenios de civilización. Si alguien prefiere limitar su lealtad a su ayuntamiento, a su lengua, a su autonomía, a su nación, es cosa suya. Pobre, comparativamente, causa menuda, pero legítima. Si podemos recorrer juntos una parte del camino, bienvenido sea el compañero circunstancial mientras dure. Y si en un momento descubrimos que, para llegar a Jerusalem, él prefiere pasar por Olot y yo por Madrid, no me inquietará, porque lo importante de verdad es Jerusalem.

Estoy hablando de ideas, no del caso Palau. De gente que tiene un vínculo con su tierra que es más fuerte que la Ilustración, no de quien se vale de ella para trapichear. Y puedo asegurar que hay ideas mucho más estúpidas que las de los nacionalistas.

Además de las diferencias existentes entre naciones sin Estado y pueblo sin territorio (y lo pongo en singular porque sólo hay uno), hay una muy notoria entre los nacionalismos periféricos españoles y el nacionalismo judío en lo tocante al empleo de las murallas. Alessandro Baricco sostiene que los chinos no construyeron la Gran Muralla para defenderse de los mongoles, que tenían infinitos medios para atravesarla, sino para señalarles su alteridad, su condición bárbara –en el sentido estricto del término: extranjero, distinto, otro– respecto de la verdadera civilización. Bueno, pues de eso se trata. Los nacionalismos periféricos españoles construyen su muralla para señalar a España su carácter ajeno. El nacionalismo judío, que había proyectado un territorio propio sin murallas, tal vez como compensación por largos siglos de gueto, se encuentra con que el mundo levanta murallas a su alrededor para mantenerlo aislado. Los judíos jamás levantaron un muro para separarse de los demás, pero siempre encontraron quien lo hiciera por ellos. Procuraron adaptarse a todas las sociedades, sin que ninguna se lo permitiera realmente, salvo, tal vez, la estadounidense, donde, sin embargo, tampoco faltan judeófobos. No fue sino tras dedicar sus mejores esfuerzos a asimilarse que Herzl descubrió que tal cosa era imposible y empezó a agitar para que los judíos poseyeran un hogar nacional.

Nada poseían los judíos antes de 1947. Por poseer algo, muchos, incluso Herzl, hubiesen aceptado un rincón de la Patagonia, Madagascar o Uganda. Dice Bashevis Singer que Herzl murió «siendo un convencido ugandista». Al final triunfó la tesis del retorno a Judea, que los romanos habían llamado Palestina en memoria de los filisteos, o contra la memoria de los judíos. Triunfó porque Gran Bretaña cedió finalmente, y porque se había hecho allí un largo y duro trabajo de conquista física de un desierto hostil. Basta, para comprenderlo, con comparar la descripción decimonónica del actual territorio israelí que Mark Twain hizo en su día con los reportajes inefables de Julián Marías y Josep Pla en la década de 1950.

www.vazquezrial.com

www.izquierdareaccionaria.com

Difusion: www.porisrael.org

¿Acaso antes del nacionalismo israelí no tenia derecho a existir el pueblo judio?

¿No existia Irael antes del nacionalismo?

¿Es que un judio tiene que ser nacionalista para sentirse judio?

¿Es que Israel tiene que ser nacionalista para ser Israel?

¿Se le puede preguntar a doña Pilar Rahola si para ser catalan hay que ser nacionalista?

No es necesario diria que no.